FMI em Angola: uma história de falhanços

Rui Verde

Nota prévia:

O CEDESA não pretende aprovar nem desaprovar as opiniões expressas neste texto. Essas opiniões devem ser consideradas como pertencentes ao autor.

Angola aderiu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em 1989. Desde essa data seguiram-se vários programas de apoio ao país, manifestados de formas diferentes. O traço comum é que todos redundaram num falhanço e não ajudaram ao desenvolvimento sustentado de Angola.

A questão não é que o FMI não tenha excelentes técnicos, plenos de boa-vontade e consciência dos problemas. Trata-se dum problema técnico-metodológico simples. O paradigma que o FMI segue para as suas intervenções não tem nada a ver com África. Parte de modelos teóricos de funcionamento duma economia de mercado avançada no Ocidente que não tem em conta a história, o contexto institucional, o conhecimento das comunidades locais e todo o enquadramento sociopolítico de África. Erradamente, o FMI parte de hipóteses elaboradas para uma economia europeia e não para o Sul periférico, e o que vai testar são respostas comportamentais a intervenções pré-definidas que nada têm a ver com a realidade local concreta[1]. Esta falha técnico-metodológica está na base do insucesso do FMI em África.

AS INTERVENÇÕES DO FMI EM ANGOLA DURANTE OS ANOS 1990

A parir da década de 1990, Angola manteve uma relação conturbada e ambivalente com o FMI. Na altura, o país encontrava-se mergulhado numa prolongada guerra civil e numa transição económica hesitante, fatores que dificultaram a implementação de políticas de ajustamento estrutural sugeridas pelo FMI.

Ao longo dos anos 90, foram realizados vários Programas de Monitorização (Staff-Monitored Programs), que não envolviam desembolso financeiro, mas procuravam avaliar a capacidade do governo angolano em aplicar reformas económicas fundamentais. No entanto, esses programas revelaram-se de eficácia limitada, refletindo falhas institucionais, resistência política e falta de compromisso com as exigências técnicas do FMI, ao mesmo tempo a incapacidade do próprio FMI de se inserir nas dinâmicas próprias de Angola. Essencialmente, esta medidas foram um diálogo de surdos[2]. Como Ennes Ferreira escreveu em 2005: A história das relações entre o Governo Angolano e o FMI tem sido, desde então, um “remake” sucessivo de acusações e contra-acusações sem quaisquer resultados práticos em termos da assinatura de um programa de estabilização e ajustamento[3]”

O FMI propôs medidas que incluíam a privatização de empresas estatais, cortes na despesa pública e liberalizações cambial e comercial — propostas que encontraram forte oposição por parte das autoridades angolanas, receosas de perder controlo político e económico num contexto de instabilidade interna.

A recusa em aceitar essas condicionalidades levou a crises sucessivas nas negociações com o FMI. Como relata um académico houve uma permanente “crise nas relações que estavam a ser estabelecidas entre o Governo Angolano e o FMI para um acordo monitorado[4]”. O país não conseguia cumprir os critérios exigidos para desbloquear financiamentos, o que o colocava numa posição de isolamento técnico e financeiro relativamente à comunidade internacional. A ajuda pública ao desenvolvimento (APD) foi parcialmente suspensa e, embora o FMI mantivesse o seu papel consultivo, o impacto dos programas foi superficial.

Na época, FMI atuou como um mero técnico aplicador de um modelo desfasado da realidade angolana, e não como um catalisador de reformas profundas. Nas suas análises técnicas, falhava por desconsiderar a realidade institucional do país, marcada por baixa capacidade administrativa, forte intervenção estatal e níveis elevados de corrupção[5]. Nem sequer as estatísticas eram fiáveis, sendo impossível construir modelos econométricos realistas e adequados, por isso, uma boa parte das análises do FMI não passavam de obras de ficção.

Assim, entre 1989 e 2008, especialmente durante os anos 1990, as relações entre Angola e o FMI foram marcadas por aproximações frustradas e tentativas falhadas de alinhamento. Estas iniciativas revelaram as limitações de aplicar modelos de ajustamento económico convencionais, como os preparados pelo FMI, em contextos de fragilidade institucional e conflito armado.

Só após o fim da guerra civil e diante de crises económicas mais acentuadas, como a queda dos preços do petróleo em 2008, Angola começaria a abrir-se a acordos de financiamento direto — iniciando uma nova fase de relação com o FMI.

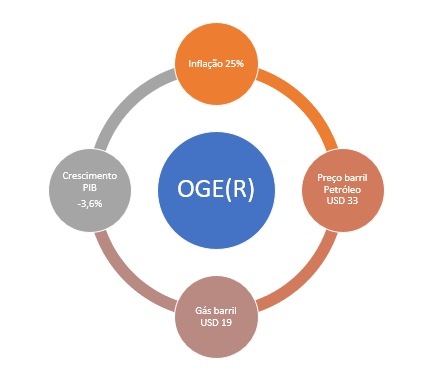

A INTERVENÇÃO DE 2009

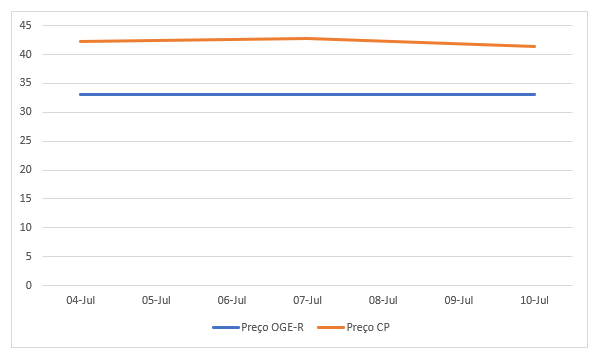

A intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola em 2009, através de um acordo Stand-By, surgiu como resposta à crise económica provocada pela queda abrupta do preço do petróleo nos mercados internacionais. O país, altamente dependente das receitas petrolíferas, enfrentava desequilíbrios macroeconómicos severos, incluindo défices orçamentais, perda de reservas internacionais e dificuldades cambiais. O acordo, no valor de 1,4 mil milhões de dólares, tinha como objetivos restaurar a estabilidade macroeconómica, reforçar a credibilidade externa e promover reformas estruturais nas finanças públicas, no sistema cambial e na gestão da dívida[6].

Inicialmente, o programa foi bem recebido. O governo angolano comprometeu-se com medidas de austeridade, maior transparência fiscal e auditorias externas às principais instituições financeiras, como o Ministério das Finanças, o Banco Nacional de Angola e a Sonangol. O FMI chegou a reconhecer progressos, como a redução da inflação e o aumento das reservas internacionais líquidas. No entanto, apesar dos avanços técnicos, o acordo não produziu os resultados esperados a médio prazo.

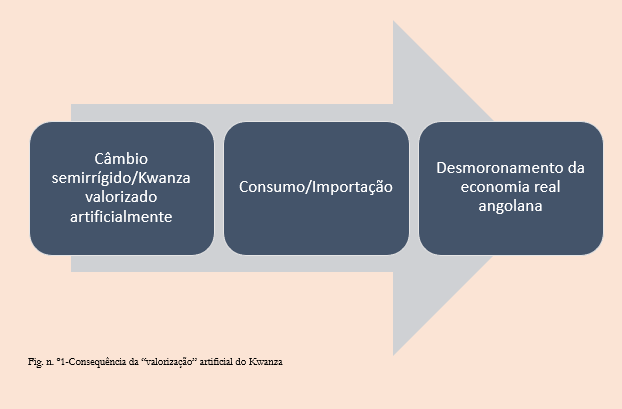

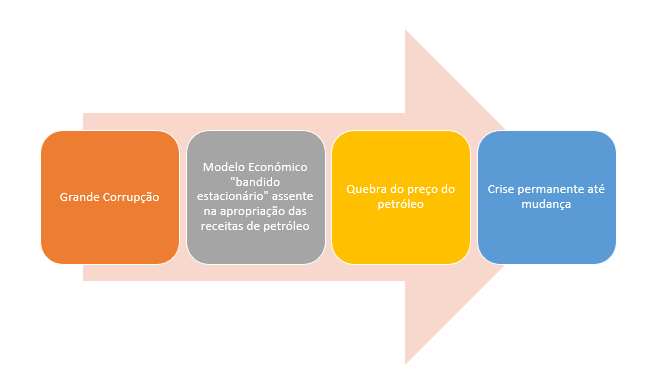

Uma das principais razões para o insucesso foi a falta de disciplina orçamental e a persistência de práticas opacas na gestão das receitas petrolíferas. A Sonangol, por exemplo, continuou a realizar despesas em nome do Estado sem justificação clara, o que comprometia a credibilidade das contas públicas. Além disso, o investimento público não foi canalizado para diversificar a economia, mantendo Angola vulnerável aos choques externos. A ausência de políticas eficazes para substituir importações por produção interna impediu a criação de uma base económica sólida e resiliente.

Outro fator crítico foi o regresso aos hábitos antigos após o alívio da crise. O regime de José Eduardo dos Santos, em vez de consolidar as reformas, retomou práticas de saque dos cofres públicos e favorecimento de elites políticas e militares[7].

O FMI, por sua vez, falhou na monitorização rigorosa do processo, permitindo que o acordo servisse mais como um mecanismo de sobrevivência política do regime do que como um verdadeiro catalisador de transformação económica. E mais uma vez aplicou uma cartilha que pouco tinha de real em relação à economia angolana, não abordando as questões essenciais, como a dependência do petróleo, o deep state construído à volta da Sonangol, a fragilidade das instituições, a inexistência de efetivos mercados livres, a falta de fiabilidade estatística. O mundo refletido nos relatórios técnicos do FMI nunca é o mundo da economia real angolana.

Em suma, embora o acordo Stand-By de 2009 tenha oferecido uma oportunidade concreta para reformar a economia angolana, a combinação de falta de vontade política, gestão ineficiente, e monitorização insuficiente por parte do FMI acabou por minar os seus objetivos. O país voltou a enfrentar dificuldades semelhantes anos depois, revelando que sem reformas estruturais profundas e compromisso político genuíno, os programas de assistência financeira têm impacto limitado.

O FMI EM ANGOLA COM JOÃO LOURENÇO

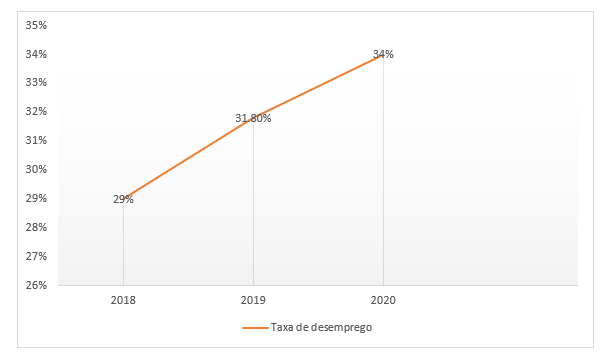

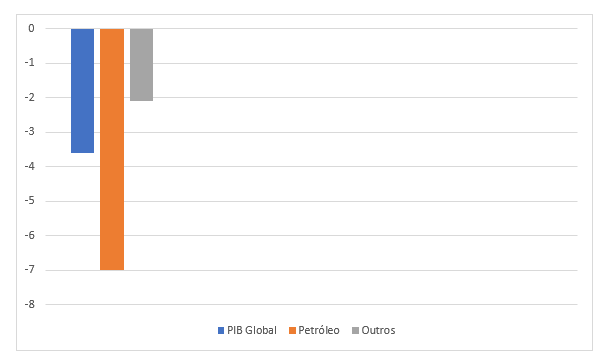

A intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola em 2021 marcou o encerramento do Programa de Financiamento Ampliado (EFF), iniciado em 2018 com um pacote total de 4,5 mil milhões de dólares. Embora o programa tenha sido elogiado pelo FMI por promover maior disciplina fiscal, estabilização cambial e avanços na governação económica, os problemas estruturais que há décadas limitam o desenvolvimento do país permaneceram essencialmente intactos, após o encerramento do programa.

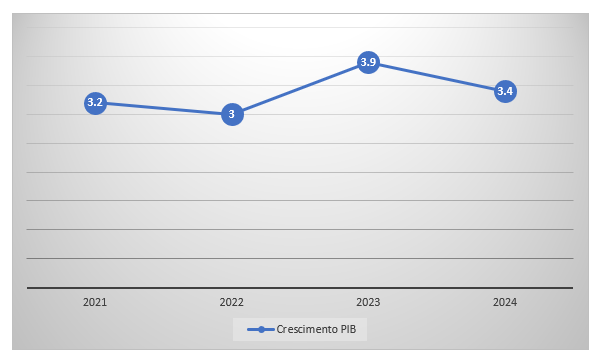

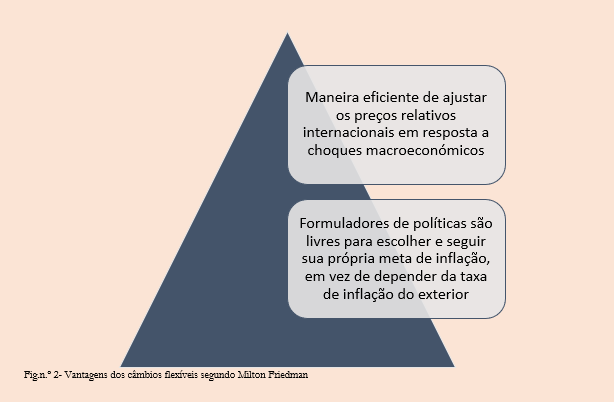

Durante o período do programa, Angola conseguiu reduzir significativamente o rácio da dívida pública em relação ao PIB, beneficiando da subida dos preços do petróleo e de uma política orçamental mais prudente. Contudo, a dívida continuou uma ameaça, pois o mesmo FMI aconselhou uma imediata liberalização do câmbio que teve como resultado a desvalorização em flecha do mesmo face ao dólar e por isso, o posterior aumento nominal dos rácios da dívida pública. No combate à inflação, o mesmo aconteceu, as medidas restritivas do Banco Nacional de Angola, foram muito inconstantes e perturbadas pela mesma flexibilização cambial. Muitas das reformas no setor financeiro, incluindo a recapitalização de bancos públicos e a modernização do quadro regulatório, não saíram do quadro legal. As melhorias técnicas não se traduziram numa transformação estrutural da economia. Os velhos problemas: excessiva dependência do preço do petróleo, estado disfuncional, mercados frágeis, instituições inoperantes, medo do risco empresarial, continuam a assoberbar a economia angolana. Na verdade, a dependência excessiva do petróleo manteve-se como o principal obstáculo. Apesar dos esforços para diversificar a economia, o setor não petrolífero continuou frágil e pouco competitivo. A produção interna não substituiu as importações, e o investimento privado permaneceu tímido, em parte devido à insegurança jurídica, à burocracia e à corrupção persistente. O FMI reconheceu que, sem reformas mais profundas, Angola continuaria vulnerável a choques externos e com crescimento limitado.

Além disso, o impacto social das medidas de austeridade foi significativo. A eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis e o aumento de tarifas públicas, como água e eletricidade, geraram contestação popular e agravaram as dificuldades das famílias mais pobres. Analistas alertaram que o programa, embora tecnicamente bem-sucedido, falhou em promover inclusão social e desenvolvimento sustentável, servindo mais como mecanismo de estabilização do que como motor de transformação económica[8].

Em suma, a intervenção do FMI em 2021 ajudou Angola a evitar uma crise financeira imediata, mas não resolveu os problemas estruturais que impedem o país de alcançar um crescimento inclusivo e resiliente. A falta de diversificação, a fragilidade institucional e a ausência de uma estratégia clara para combater a pobreza e a desigualdade continuam a limitar o potencial económico angolano.

Exemplo claro dos erros presentes do FMI é a insistência na retirada dos subsídios aos combustíveis. Tal medida parece ter uma racionalidade financeira de poupança da despesa pública. Muitos economistas a apoiam. Contudo, a realidade é que piora significativamente o padrão de vida do povo, que já é frágil, tem consequências inflacionistas em cascata, e não tem muito sentido, quando o mercado de distribuição dos combustíveis não funciona em concorrência, mas tem uma estrutura de domínio oligopolista. E ao mesmo tempo, o Estado mantém gastos de funcionamento promovidos pelas elites do regime que são insustentáveis e absurdos[9]. Isto cria desequilíbrios fundamentais no sistema político-económico angolano de que o FMI não se apercebe ou não quer perceber.

CONCLUSÕES

O insucesso dos programas do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Angola tem raízes profundas que vão além de questões meramente económicas — envolvem dimensões históricas, políticas, epistemológicas e institucionais. Ao longo das últimas décadas, os programas do FMI foram concebidos com base em modelos macroeconómicos padronizados, centrados na estabilidade fiscal e na liberalização dos mercados, frequentemente ignorando os contextos singulares das economias africanas. Essa abordagem universalista, aplicada a países marcados por uma história de colonização, exploração e fragilidade institucional, revela-se não só inadequada, mas contraproducente em muitos casos.

A imposição de medidas de austeridade como condição para financiamento externo tornou-se uma constante. O governo é instado a cortar gastos públicos, reduzir subsídios e privatizar empresas estatais, numa lógica de contenção orçamental que privilegia números e desvaloriza o impacto social. O resultado é, muitas vezes, o agravamento das desigualdades, o colapso de serviços essenciais como saúde e educação, e a paralisação de investimentos em infraestruturas. Em Angola tais medidas resultaram numa contração económica que perpetua a dependência externa e mina os esforços de diversificação produtiva.

Além disso, o FMI falha ao subestimar a complexidade das instituições africanas. A ausência de capacidades administrativas, a prevalência de corrupção sistémica e a captura do Estado por elites políticas são frequentemente ignoradas ou negligenciadas nos diagnósticos institucionais. A própria escolha dos interlocutores locais reforça estruturas de poder que resistem à reforma, e em alguns casos, como se viu em Angola em 2009, os acordos do FMI acabaram por legitimar regimes autoritários sem exigir transformações profundas em matéria de governação e transparência.

Outro fator recorrente é a espiral de endividamento. Muitos países africanos recorrem ao FMI para refinanciar dívidas anteriores, sem resolver os problemas estruturais que causaram o endividamento inicial. A dependência de exportações de matérias-primas, a fraca industrialização e a volatilidade dos preços internacionais tornam as economias africanas vulneráveis a choques externos, enquanto os programas do FMI raramente incorporam estratégias de desenvolvimento económico de longo prazo.

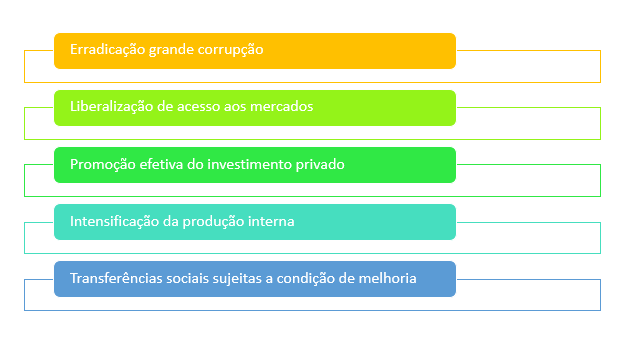

Como se escreveu anteriormente: “O problema do modelo do FMI não está na teoria. O problema do modelo do FMI está na realidade. Angola não é uma economia livre de mercado. Angola é uma economia oligopolista subdesenvolvida com forte intervenção estatal, com uma enorme pobreza e uma distorção estrutural introduzida pela corrupção. Consequentemente, não se pode aplicar o modelo simples da oferta e da procura de mercado antes de reformar profundamente a economia. Isto quer dizer o seguinte: primeiro, tem de se criar uma economia livre e competitiva em Angola; só depois podem ser aplicadas as chamadas políticas de estabilização macroeconómica propostas pelo FMI (que se resumem a aumentos e despedimentos).

Assim, o apoio do FMI, do Banco Mundial ou de qualquer outra instituição deve ser utilizado para criar uma nova economia, não para aplicar receitas de um modelo a outro modelo completamente diferente. Utilizando uma metáfora médica, estas políticas do FMI para Angola são como cortar a perna a um doente que precisa de um coração novo. O que tem de ser estudado e implementado é um movimento de transição da economia do modelo oligárquico fechado que temos agora para o modelo liberal de mercado.[10]”

[1] Para maiores desenvolvimentos ver Devida Dutt, Carolina Alves, Surbhi Kesar e Ingrid Kvangraven, Decolonizing Economics, Polity, 2025, p. 97 e ss.

[2] Cfr. José Alberto Mafo, As medidas de reformas estruturais em Angola no âmbito

do acordo stand-by com o Fundo Monetário Internacional, ISEG, 2014, https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10400.5/8182/1/DM-JAM-2014.pdf

[3] Manuel Ennes Ferreira, Realeconomie e realpolitik nos recursos naturais em Angola.

O Petróleo e o Poder. 2005, p. 83.

http://www.adelinotorres.com/africa/M%20Ennes%20FerreiraRealeconomie%20e%20

Realpolitik%20nos%20Recursos%20Naturais%20de%20Angola.pdf

[4] Ver nota 2.

[5] Edgar Silva Afonso, Organizações internacionais e modelos de

desenvolvimento: o FMI em Angola de 2000 a 2012, U. Évora, 2014, https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/12179/1/Mestrado%20-%20Edgar%20Afonso.pdf

[6] FMI, 2009, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09320.pdf

[7] Rui Verde, Dos Santos tem medo do FMI, 2016, MakaAngola, https://www.makaangola.org/2016/07/dos-santos-tem-medo-do-fmi/

[8] Rui Verde, FMI em Angola. Os perigos das políticas erradas, MakaAngola, https://www.makaangola.org/2018/06/fmi-em-angola-os-perigos-das-politicas-erradas/

[9] Ver os exemplos de desperdício no governo do Cuando-Cubango descritos por Rafael Marques, Os consumíveis do saque no Kuando-Kubango, MakaAngola, 2025, https://www.makaangola.org/2025/02/os-consumiveis-do-saque-no-kuando-kubango/

[10] Ver nota 7.